令和6年(2024年)7月3日に、新しい一万円札、五千円札、千円札が発行されました。

一度は見たことがあるかもしれませんね。ですがこのキャッシュレス推進の時代になぜ

新札が導入されたのか?気になりませんか。そこでその理由を調べてみました!

この記事はこんな人におすすめ

・なぜ新札にするか知りたい

・癒着を疑っている

・新紙幣発行の目的

.jpg)

時事通信フォト

過去の新札

この50年の間に、お札のデザインが変更され新紙幣が発行されたのは3回です。

1984年(昭和59年)

福沢諭吉、新渡戸稲造、夏目漱石

2004年(平成16年)

福沢諭吉、樋口一葉、野口英世

2024年(令和6年)

渋沢栄一、津田梅子、北里柴三郎

(注)国立印刷局の紙幣写真を基に作成

いずれも20年ごとに、肖像・デザインが変更されています。

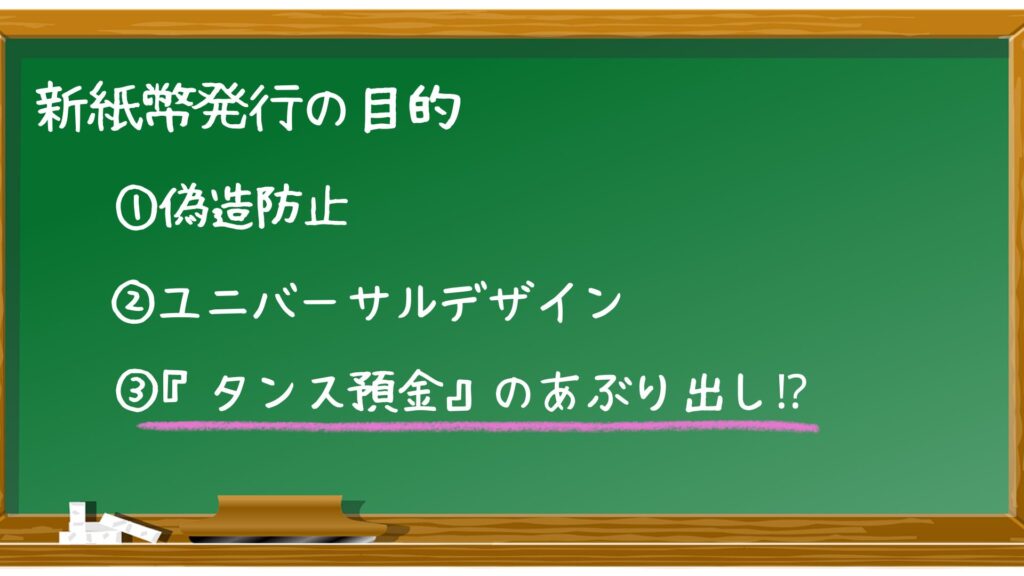

新札の目的

最大の目的は偽造防止

偽造されたお金が広く出回ると、皆さんが手に取ったお金を信用できなくなったり、場合によっては被害を受けたりしてしまいます。

安心してお金を使えるために最も重要なのは、偽造されたお金が出回らないようにすることです。

今回も、肖像が三次元に見えて回転する「ホログラム」など、最先端の技術が利用されています。

※偽造の技術はすさまじく、20年前の技術は簡単に破られてしまうのです。

目の不自由な方や外国人のため

指で触って券種を識別できる工夫や、額面の数字を大きくし、券種を識別しやすくする工夫などが施されている。

誰でも使いやすい、ユニバーサルデザインは世界の潮流ですね。

新札発行に隠された狙いとは?

タンス預金のあぶり出し

新札発行に隠された狙い、それは『タンス預金』のあぶり出しです。

日本は、高齢者を中心に自宅で現金を保管するタンス預金がとても多い国です。

そのお金は、本人以外把握することのできないお金です。

脱税目的での保管も少なくないと考えられます。

大量の旧紙幣を自宅で保管している人にとっては、多額の現金を使用する際に

旧紙幣だと使いづらくなります。場合によっては受け取りを拒否されることもあるかもしれません。

金融機関を通過させる狙い

そうなると多額の現金は、新紙幣に交換するか金融資産に変えることになります。

その際に、金融機関はデータに残すことができます。

税務署に資産を把握されたくなて、タンス預金していた人たちも金融機関を通すことによって

把握される確率が高まるのです。

このような『隠された狙い』があるのではないかと言われています。

今まで徴収できなかった、税金を徴収するチャンスなのです!

新紙幣の経済効果は大きくない

新札が発行されると、自動販売機、ATM、セルフレジなどを保有する業者は、新札に対応するように

新しい機種への入れ替えやシステムの改修を迫られます。

これは大変な負担で、約3,709億円と推定されています(GiG Works AddValue Inc.)

一方経済効果は1.6兆円と見込まれていますが、大企業が特需に沸いているだけのようです。

新紙幣対応の券売機を導入する企業にしてみれば、大きな負担となっているからです。

一部の会社の利益のために行うにはリスクが大きすぎますね。。

まとめ

20年おきに行われている新紙幣の発行ですが、様々な理由がありました。

ですが、今回のような大規模な新紙幣は最後かもしれません。

20年後、国が発行するデジタル通貨も導入されキャッシュレス化は進んでいるでしょう。

そういう意味では、今回の新紙幣は歴史的な紙幣かもしれませんね。

にほんブログ村

コメント